親子で川遊び!網で魚を捕まえる簡単な方法とは!?

川に来たよ!

魚とるぞ~!!

魚いた!まてまてー!

あれ?意外と捕れない~!

魚を捕まえるには意外とコツがいるよ!

網で魚を捕るコツ、伝授しましょう!

網で川の魚を捕ることを「ガサガサ」と呼ぶことが多いですが、適当に網を振り回しているだけでは捕れないことも多いです。

今回はムーア(@nature_familiar)が河川調査や度重なる川遊びで培った網の使い方や魚の習性、川の構造をお伝えします!是非親子で楽しく魚捕りをしてみてください♪

たも網の使い方

ホームセンターや釣具屋などで手に入るたも網。

実は水中の魚をこの網で追いかけまわしても、なかなか捕まえることができません。この網、追いかける網ではなく、追い込む網なんですね。

どういうことか、詳しく解説しましょう。

こちらのイラスト、左の網は水中で魚を追いかけまわして逃げられている様子です。陸上でふるう虫捕り網と違って、水中では魚の方が動きが速いので当然といえば当然です。

一方右側の網は底につけて動かしません。石を動かして隠れていた魚を網の中へ誘導します。

たも網の原則として、「待ち構え、追い込む網」ということを覚えておこう。

魚が隠れている場所、捕り方

たも網が「待ちぶせの網」というのはわかった!

じゃあ魚はどんなところにいるの?

ひとくちに川の中、といっても環境は様々。魚や水生昆虫がよく隠れている場所と捕り方を紹介しましょう。

水辺の植物周辺

川の岸際には植物が繁茂していることがあります。水中から直接生えていたり、陸上の植物が水面に垂れていたり。枯草や枝が浮いて溜まっているような場所もあります。そういった植物の影に魚は隠れています。

そんな場所では、岸(壁)があることを利用しましょう。基本的に水中では魚の方がスピードが早いので、魚の逃げられる範囲を限定していく事が重要です。

①ポイントの下流側に、警戒させないよう網をゆっくりセットする(網が袋状に膨らんでいるか確認)

②壁との隙間を無くす

③底との隙間を無くす(小さな隙間をかいくぐるように逃げます!)

④考えるヒマを与えず勢いよく網に追い込む(網に行かざるを得なくする)

⑤追い込んだらすかさず網を上げる

とれた!とれたよ!

素晴らしい!

勢いのあまり、生きた植物を踏み倒したりしないよう気をつけよう。

浮石の下

浮石(うきいし)、というのは水面に浮いた石ではなく底に埋まっていない持ち上げられる石の事です。

浮石の下にはたくさんの生きものが棲んでいます。

ハゼやドジョウの仲間がすきまを掘って隠れていたり、カゲロウやトビケラなど水生昆虫類が張り付いていることもあります。

浮石の下に潜む魚も、基本は植物周辺と一緒です。下流側に流し込む形で追い込んでみましょう。

①持ち上げられそうな石の下流側に、警戒させないよう網をゆっくりセットする(網が袋状に膨らんでいるか確認)

②網と底に隙間が出来ないよう調整する。

③軍手をした手でそーっと石を持ち上げる。

④持ち上げたのと同時に、素早く足で蹴り込み魚をアミへ追い込む。

⑤追い込んだらすかさず網を上げる

石の下から大きな魚が出てきたよ!

おめでとう!

上出来だ!

落葉溜まりの下

川の流れが緩やかな場所では、底に落葉や泥が堆積していることがあります。

堆積した落葉には隙間がたくさんあり、ドジョウの仲間や水生昆虫類が数多く潜んでいます。

ここでは例外的に、追い込むのではなく「かぶせる」ように網を使います。

①落葉が目の前に来るように立ちます。

②できるだけ遠くに手を伸ばし、落葉に網をかぶせるように振り下ろします。

③素早く自分の方へ網を引き寄せます。

④そのまま網を引き上げます(落葉や泥ごと掬います)。

⑤落葉の中から魚や昆虫を探します。

わぁ!ドジョウがとれた!

落ち葉やゴミごと掬うとは・・・

なるほど納得!

底が砂や泥の場所でも同じような捕り方で、潜っている生きものが捕れるよ!

空き缶、空き瓶の中

川の中に空き缶や空き瓶があったら、網で缶ごと(瓶ごと)掬ってみましょう。

網の中で逆さにすると、魚が入っていることがありますよ!

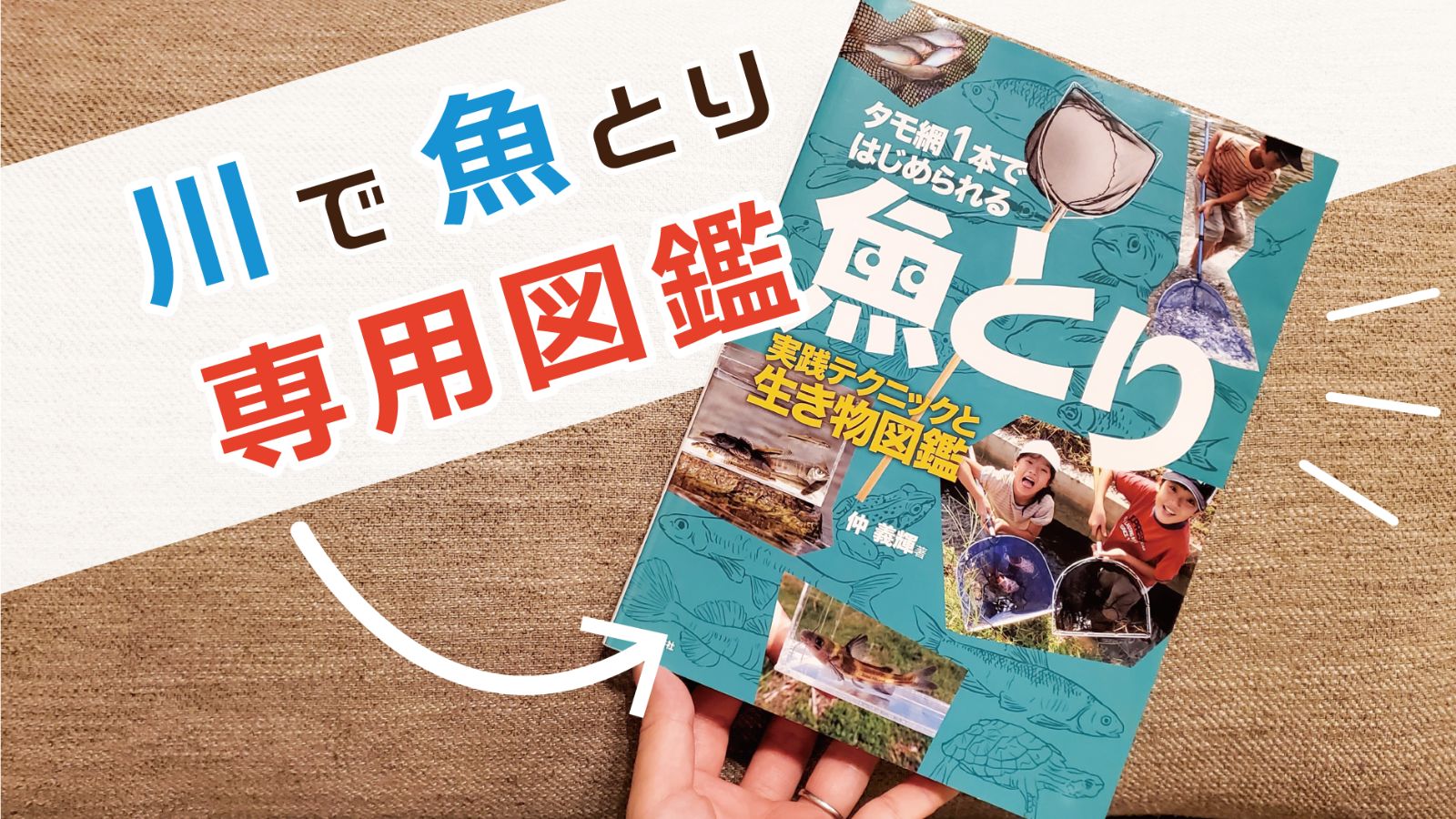

捕まえた魚を調べたい方はこちら▼

注意すること

捕り方が分かったところで、川で魚捕りをする時に注意することをまとめたよ。

採集場所に注意!

河川によっては立ち入り禁止だったり、私有地だったりすることがあるので注意しましょう。バーベキュー場やキャンプ場にある川なら概ね安心です。

特定外来生物に注意!

川で魚とりをしていると、ブラックバス(オオクチバス)やカダヤシなど外国由来の外来種を目にすることがあります。

外来種の中でも「特定外来生物」に指定されている種類は、飼育や運搬が禁止されています。もし捕れてしまっても持ち帰らないように注意しましょう。

といってもどれが外来種なのか分からない!ということがほとんどだと思うので、持ち帰るときは図鑑で調べると良いでしょう。

おすすめ図鑑はこちら!

川遊びで捕まえられる生きものが網羅的に載っています。魚以外も載っていて読み応えもありますよ。

採集場所の公開に注意!

魚がいっぱい捕れたから、SNSで場所と一緒に公開しよう♪

ちょっと待った!!!

ネット上に生息地情報を公開してはいけません!

近年、希少な野生動植物を通販サイトやネットオークションで販売している人たちがいます。

そのような人たちは、生きものの生息地情報をネットで探して大量に捕獲し売買しています。写真の風景や画像のGPSデータから場所を特定する人もいますので十分に注意してください。

野生の生きものたちを守るためにも、そして自身のSNSアカウントの炎上を防ぐためにも、採集した生きものの生息地が分かるような投稿は避けましょう。

たも網を上げた瞬間、網に魚が入っている快感はたまらないものです。

是非コツをつかんで魚とりを楽しんでみてくださいね。

Twitterでも日々自然の楽しみ方を紹介しているよ!フォローしてね!