【川魚図鑑】川遊びで捕れた小さい魚の種類はコレ!分かりやすい見分け方解説つき!(関東版)

娘が川で魚とったけど、名前が全然わからないよ~!

ぜんぶメダカかな~???

という声、この夏もたくさん河原で聞こえてきそうです笑。せっかく捕まえた川魚、種類が分かった方が絶対楽しいですよね。

でも、小さな川魚ってぱっと見ても同じに見えるし、体の色もコロコロ変わるしで非常に分かりにくい!

そこで、関東の川でよく見かける魚20種類のわかりやすい見分け方を紹介!

川の観察会講師を務めるムーア(@nature_familiar)にお任せあれ!

図鑑だけでは分かりにくい部分もフローチャートで紹介するよ!

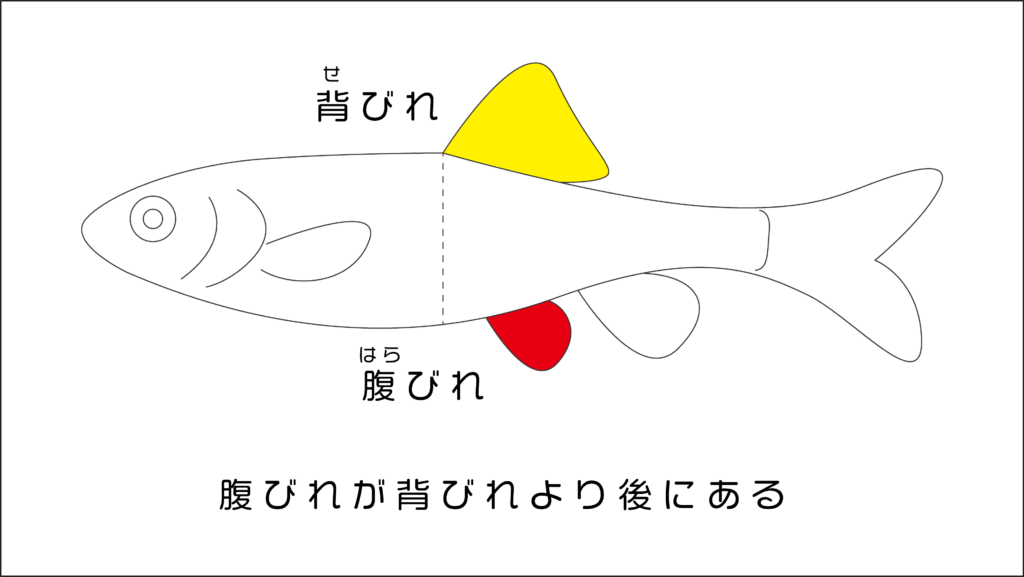

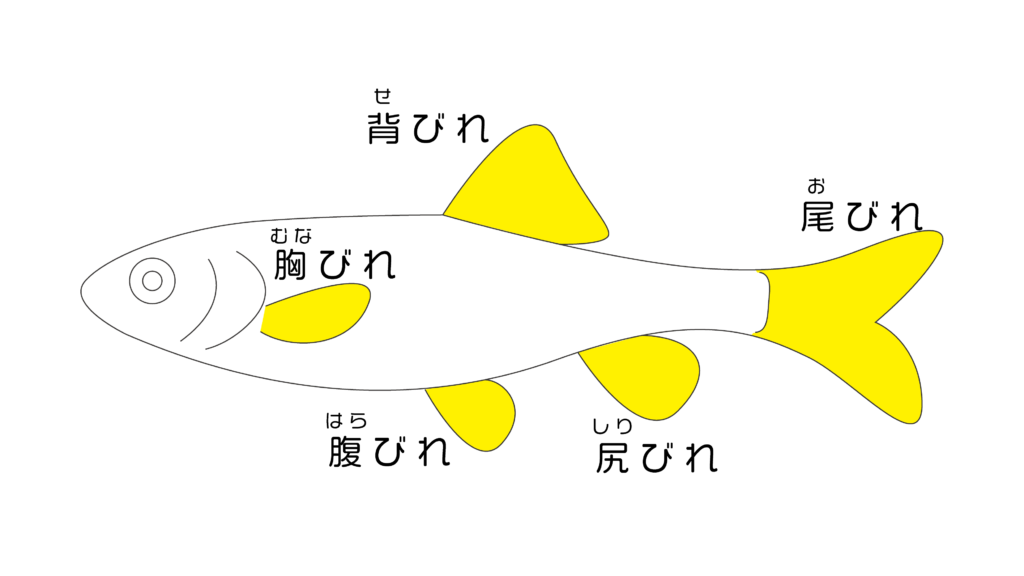

魚を見分ける基礎知識(ヒレ)

今回紹介する魚の見分け方では上記のヒレの名前が出てきますので、分からなくなったら見返してみてください。

体型で見分ける

まずは見た目の形で分類しよう!

川魚の体型は大きくわけて3パターン!

捕まえた魚の形をよく観察して、当てはまる形の見出しをタップすると該当の種類へ移動します!

すごいシステム!!

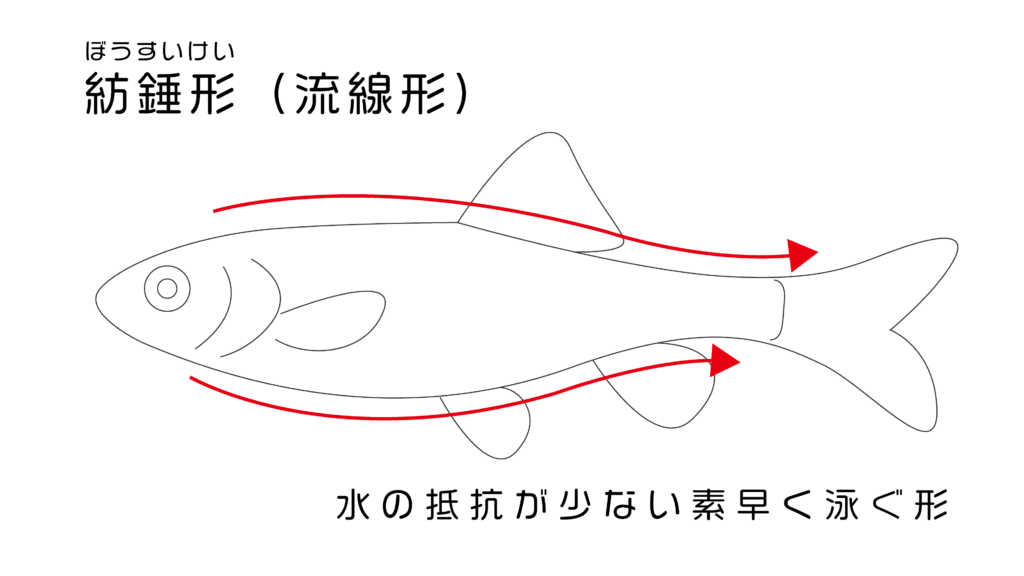

紡錘形(流線形)

川魚で最も多く捕れるのがこのタイプだと思います。慣れないと体の色や模様で見分けがちですが、

体の色はあまりあてになりません!

興奮具合や環境で体の色って結構変わっちゃうんですね。そこでヒレの位置や形、ウロコの大きさなんかで調べるわけです。まずは背びれの位置で3パターンに分類します。(該当する画像をタップ!)

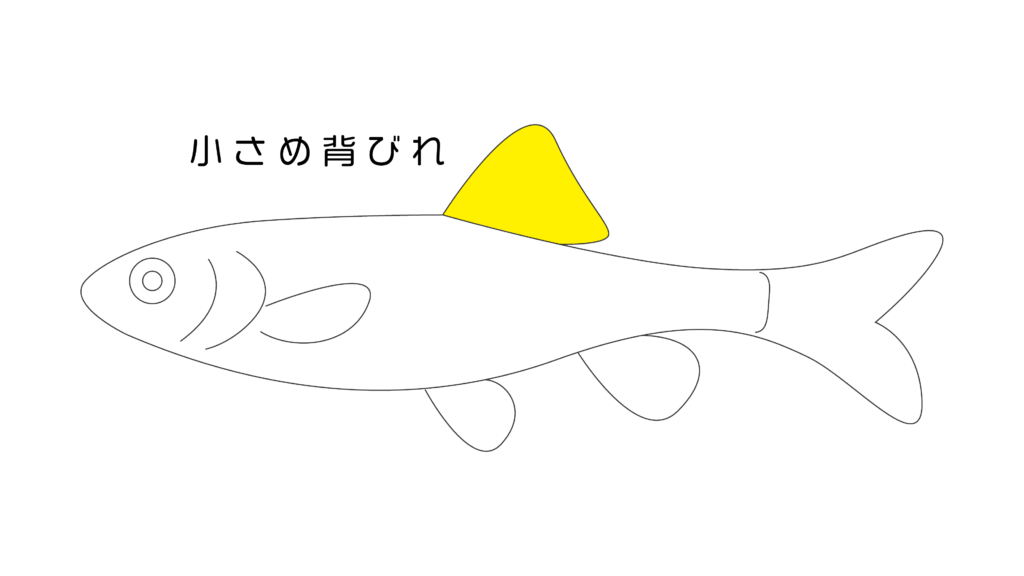

小さめ背びれ

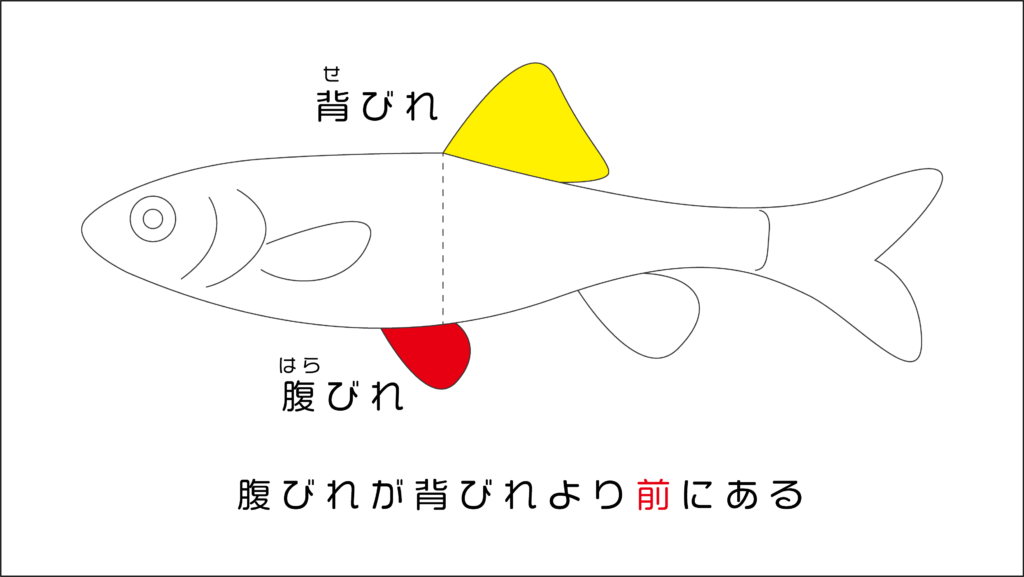

背びれが小さいタイプの魚は、腹びれの位置を確認してみましょう。(該当する画像をタップ!)

紡錘形→小さめ背びれ→腹びれが前にある

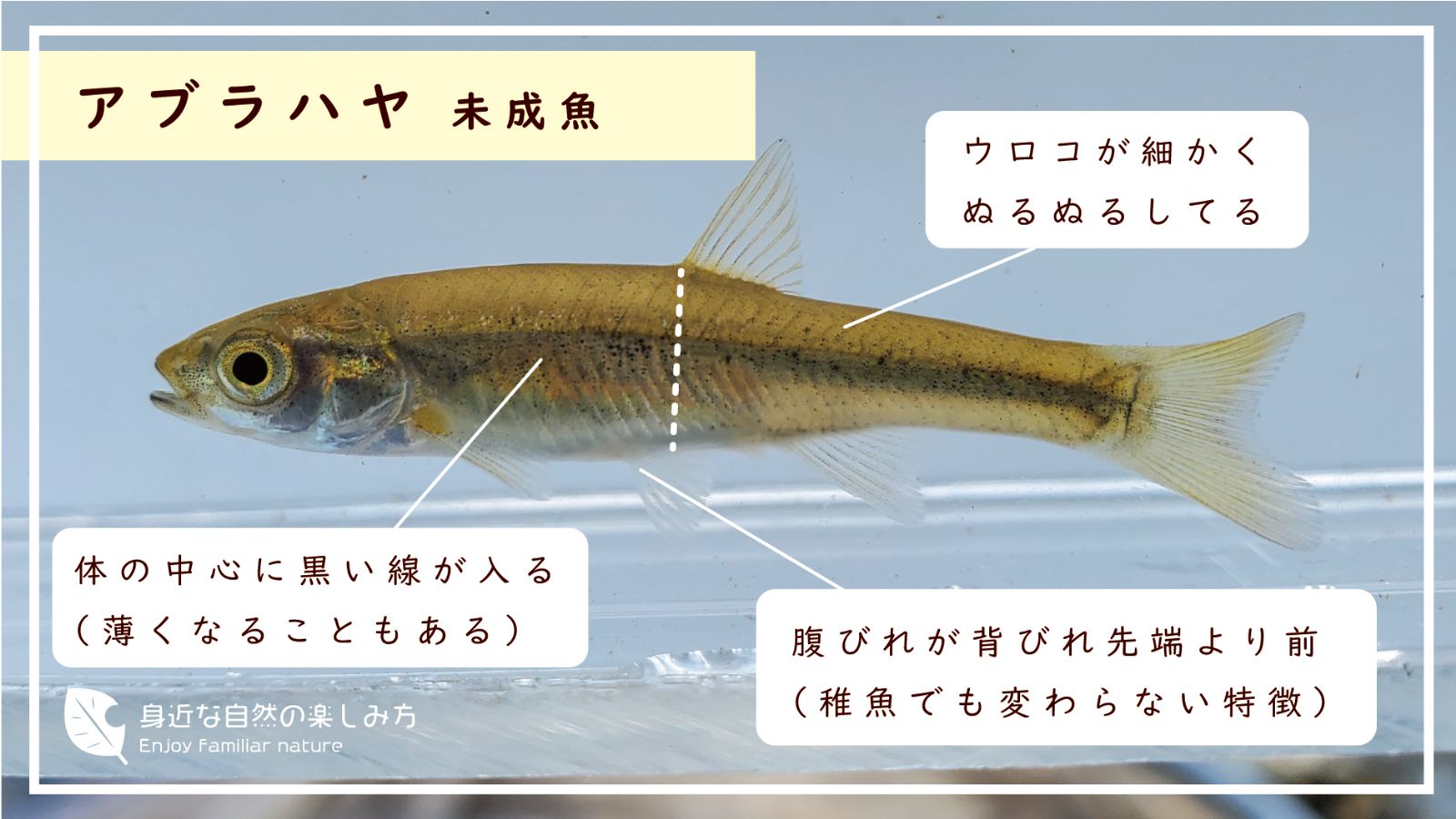

アブラハヤ

上流~中流、水が冷たい緩やかな流れに多い魚です。

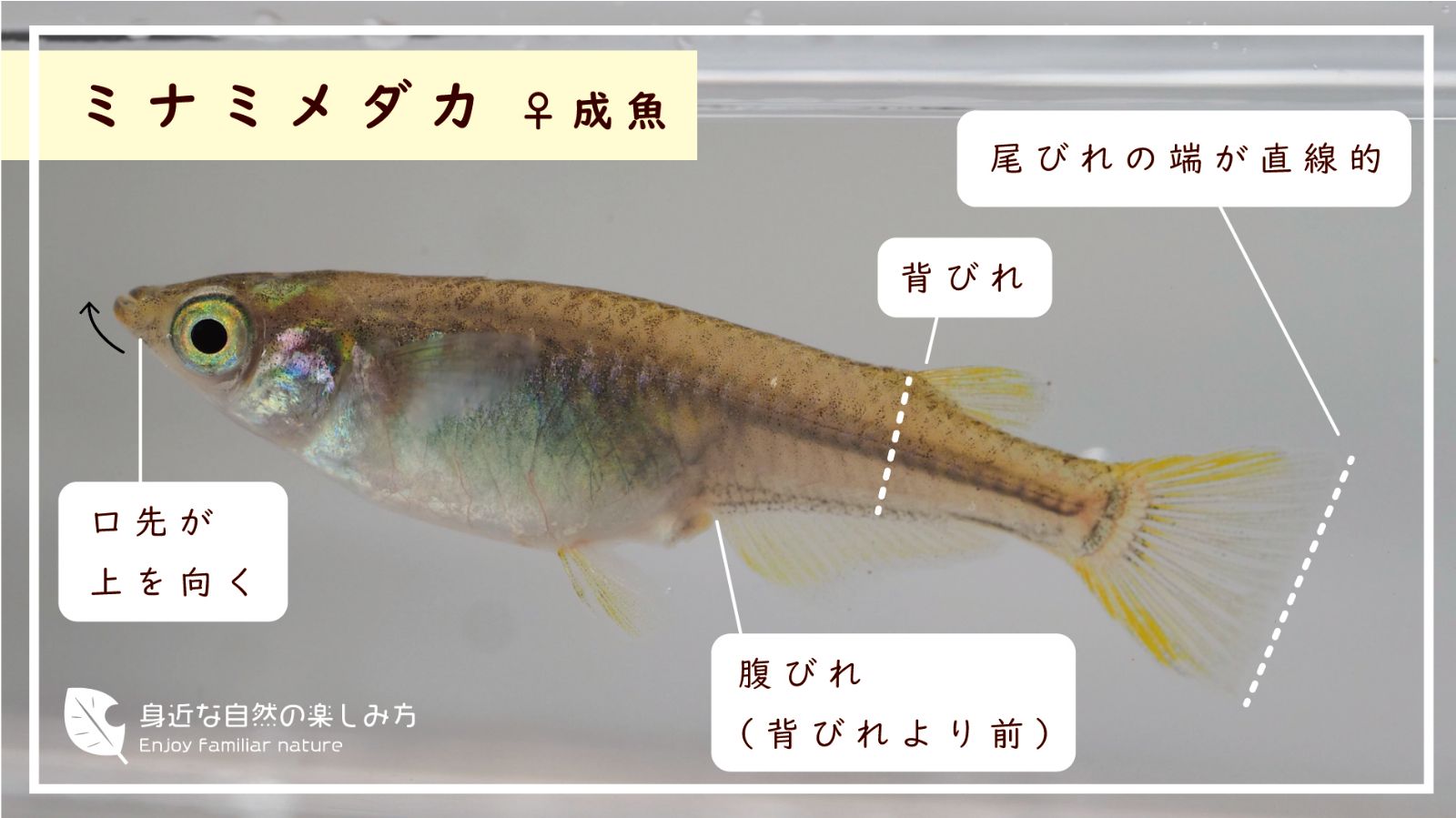

ミナミメダカ

本流の近くに用水路や細い流れがあるといるかもしれません。

カダヤシ

メダカによく似た特定外来生物。生きたまま持ち帰ると法律違反なので注意。

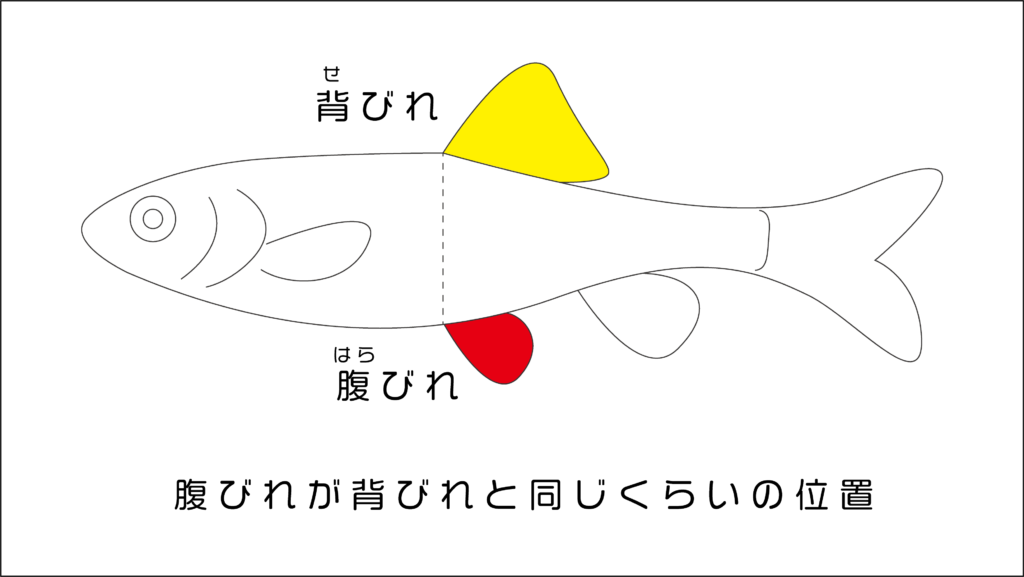

紡錘形→小さい背びれ→腹びれと背びれが同じ位置

オイカワ

浅くて流れのある川を好みます。冬場は大きな群れになっていることも。

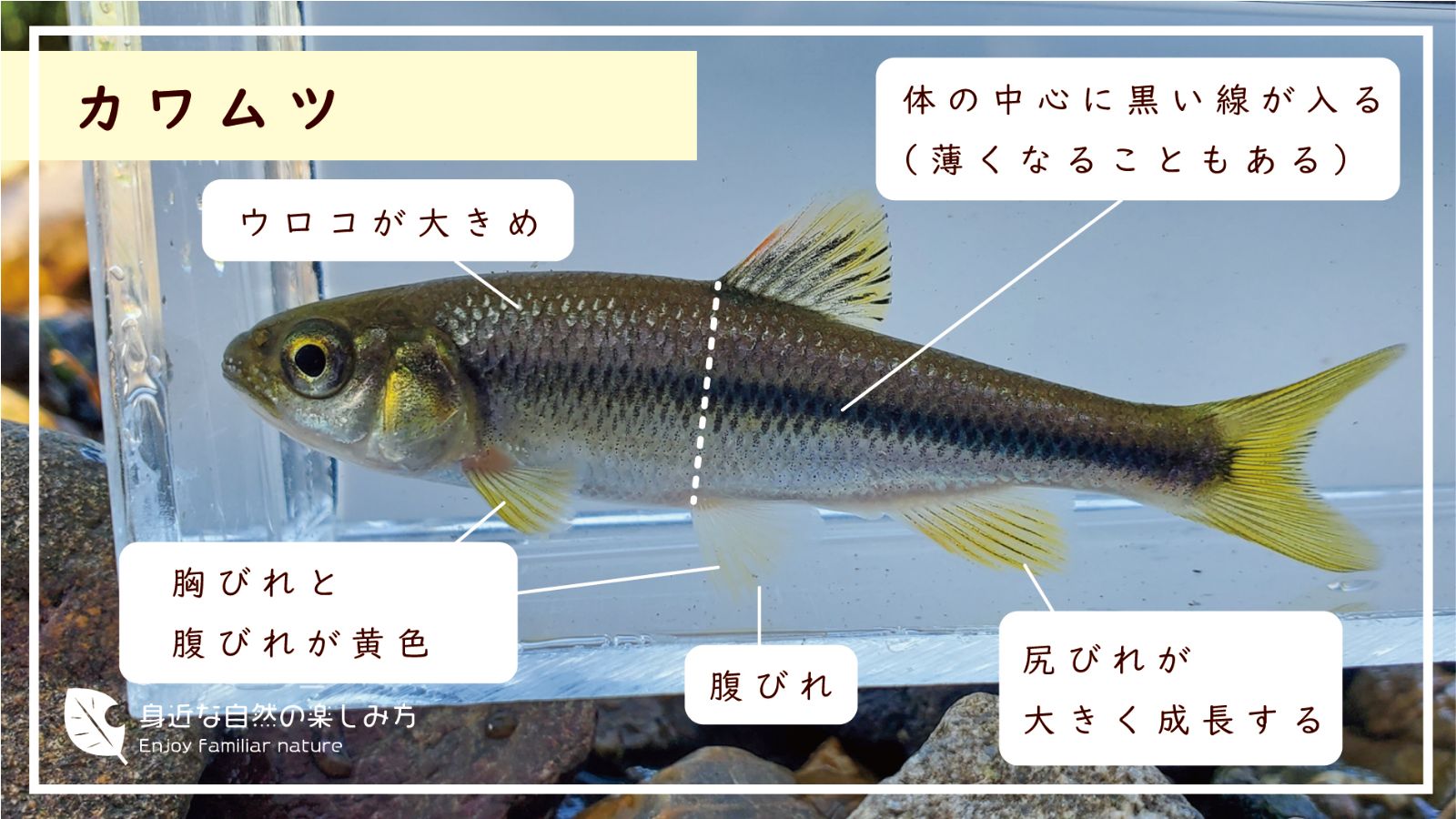

カワムツ

オイカワと似た場所で採れることが多い。

※オイカワとカワムツ、ヌマムツを稚魚の段階で見分けるのは見慣れないと難しいです。

ウグイ

オレンジ色が派手な魚。いろいろな環境に適応する。

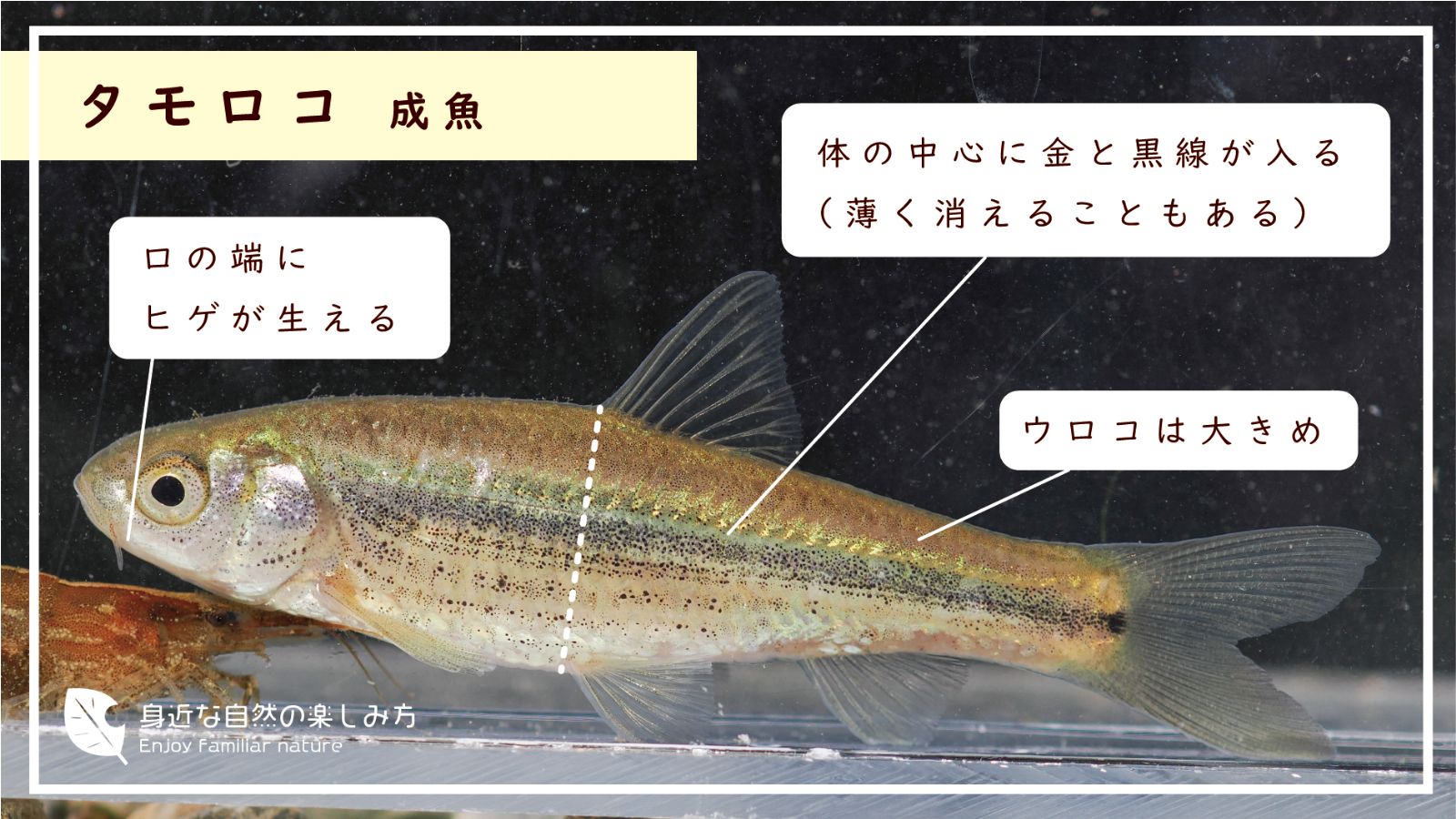

タモロコ

水草の影に隠れることが多い、小型で綺麗な魚です。

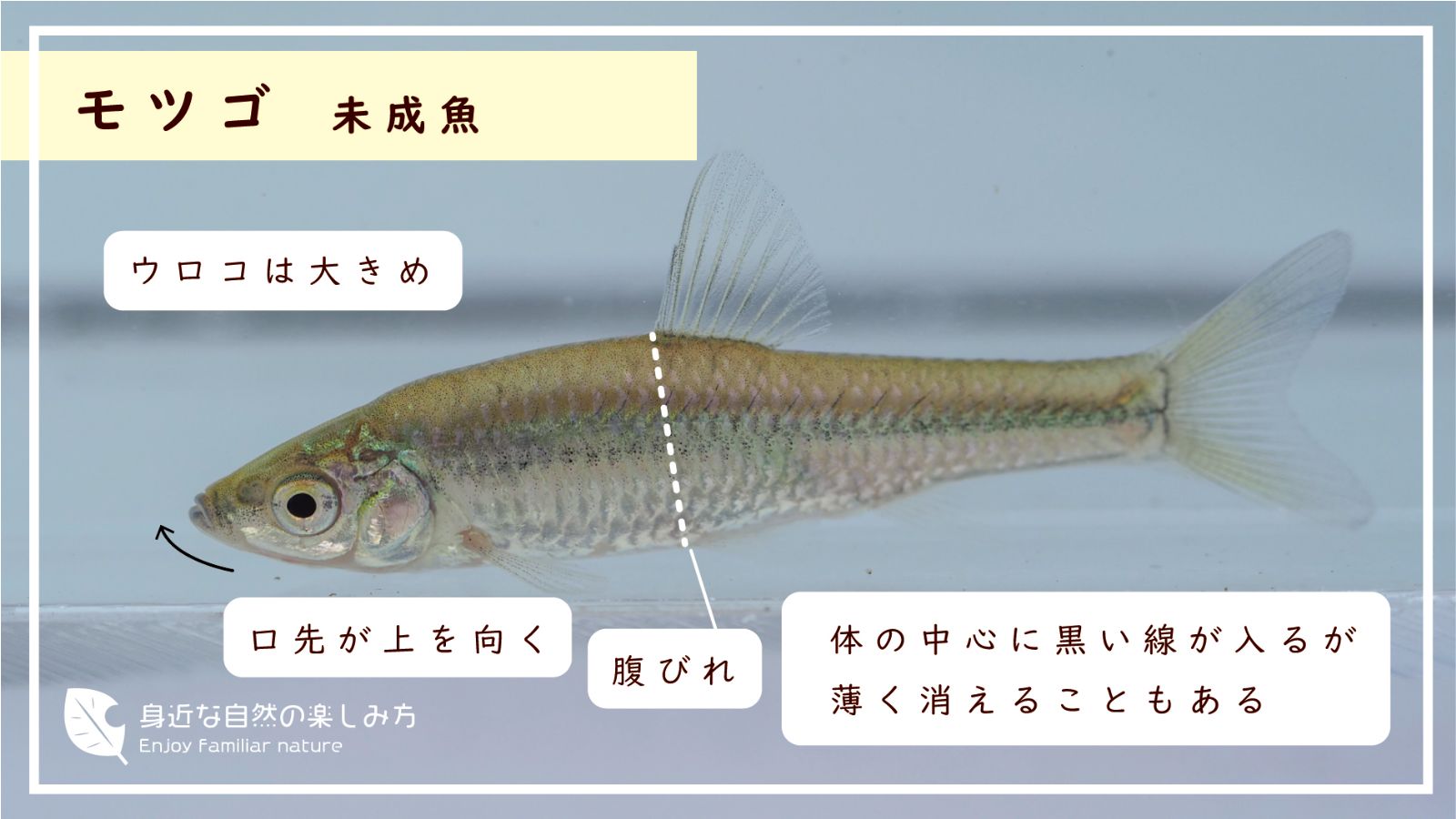

モツゴ(クチボソ)

水の流れがない場所が好き。

紡錘形→小さい背びれ→腹びれが背びれより後ろにある

ビワヒガイ

関東では移入種。もともとは琵琶湖の固有種。用水路などで見かけます。

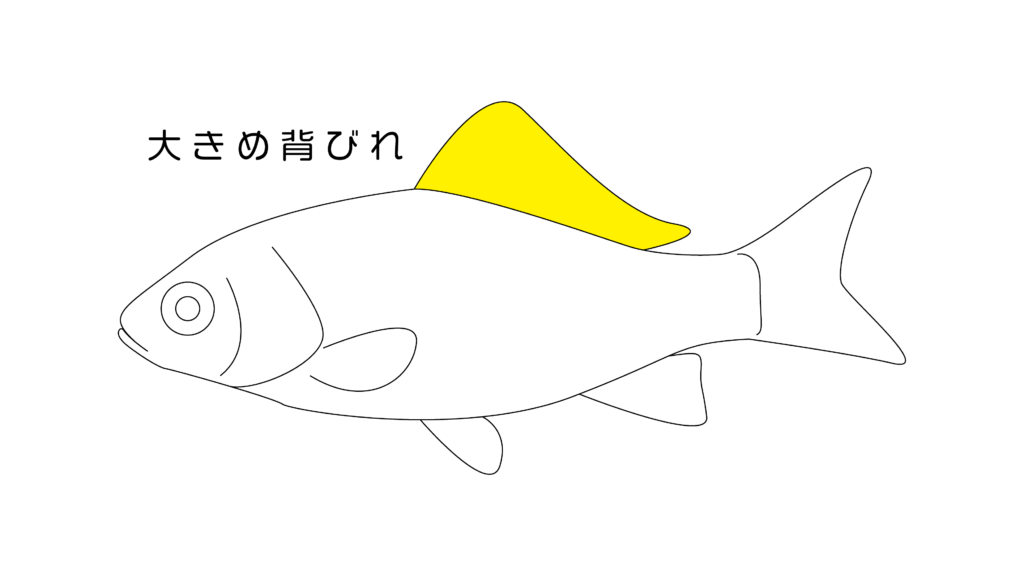

大きめ背びれ

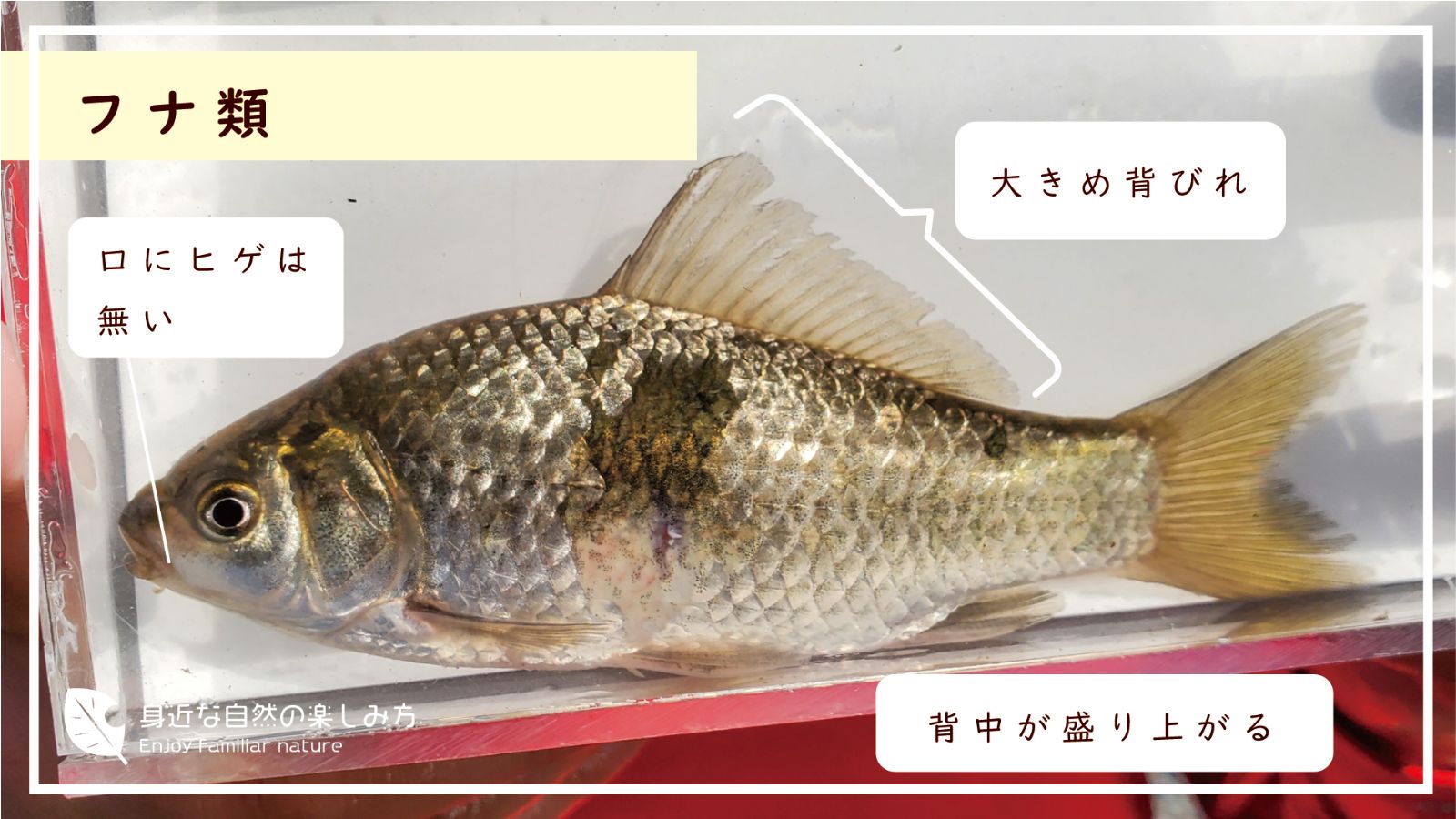

フナ類(ギンブナ、キンブナなど)

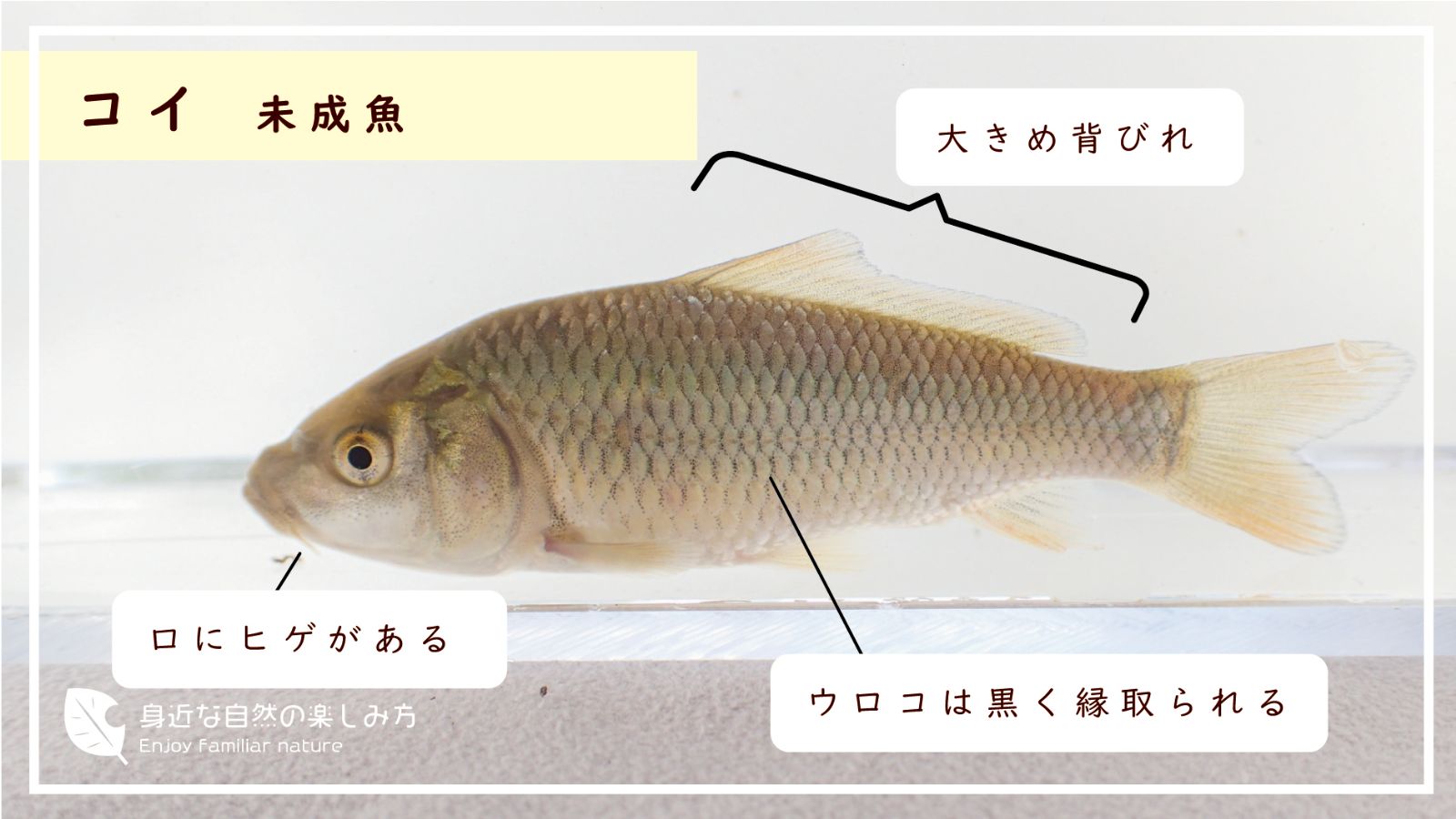

コイ

背びれが2つ

オヤニラミ

コクチバス

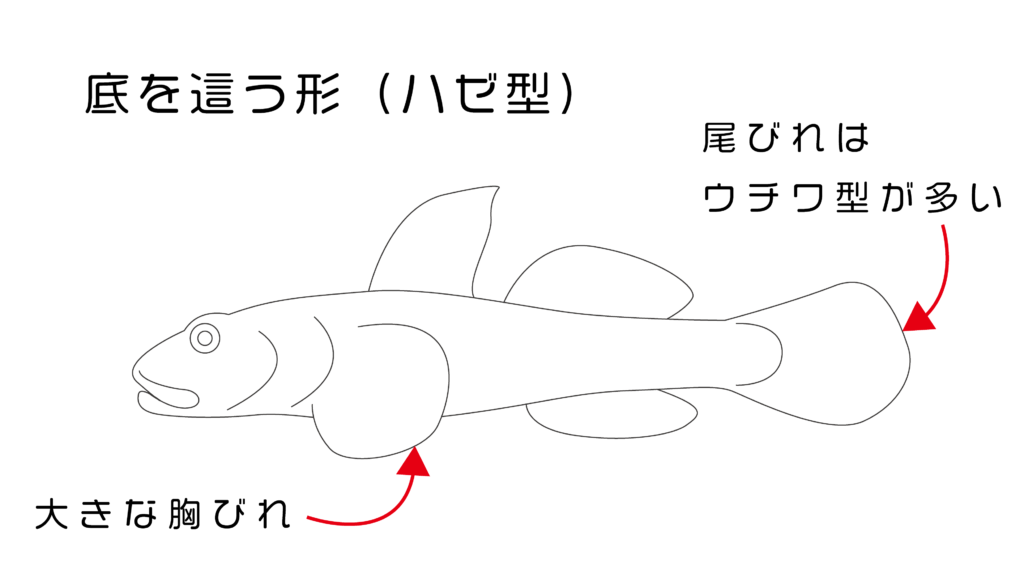

底を這う形(ハゼ型)

底に静止するタイプの魚ですが、ここでは背びれの数と胸びれの形で分けます。

※ハゼ以外も含めました。

ハゼ型→背びれが1つ

スナゴカマツカ

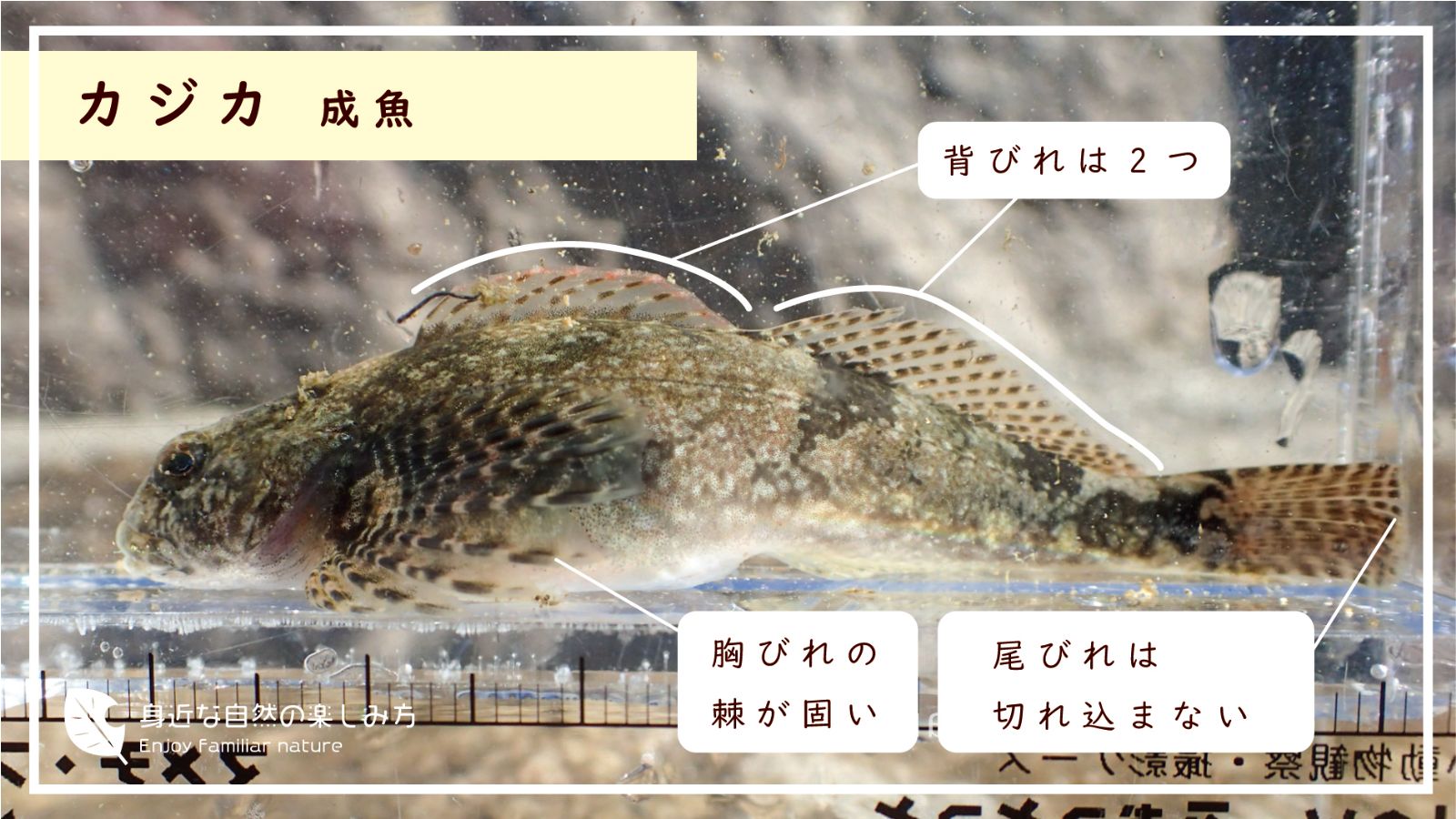

ハゼ型→背びれが2つ→胸鰭がトゲトゲ

カジカ(大卵型)

ハゼ型→背びれが2つ→胸鰭がやわらかい

ヨシノボリ類(トウヨシノボリ等識別の難しい複数の種を含みます)

ヌマチチブ

ムサシノジュズカケハゼ

ジュズカケハゼの仲間は見分けの難しい複数の種類を含みます。

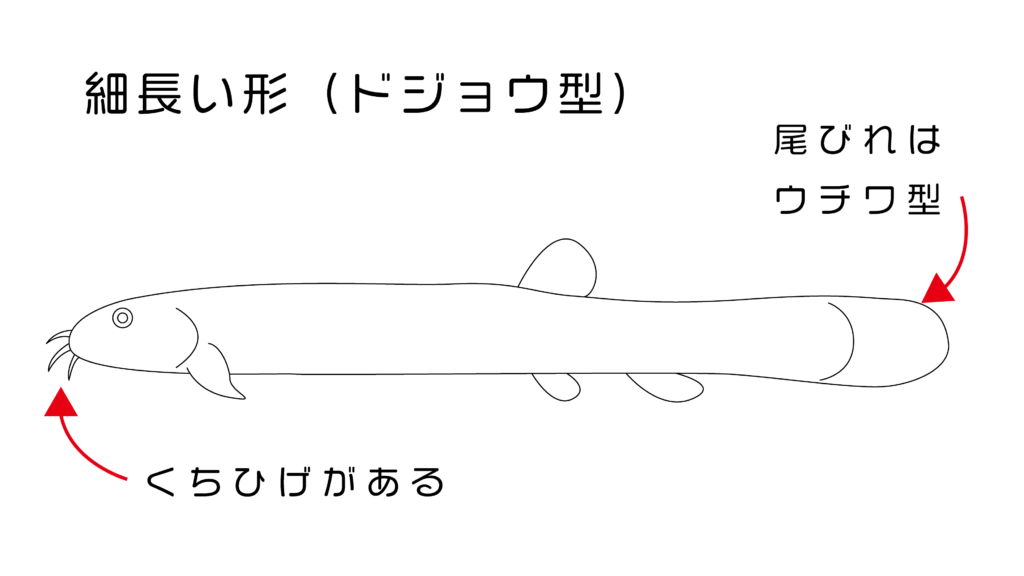

細長い形(ドジョウ型)

にょろにょろと細長いドジョウの仲間は、尾びれの形で見分けてみましょう。

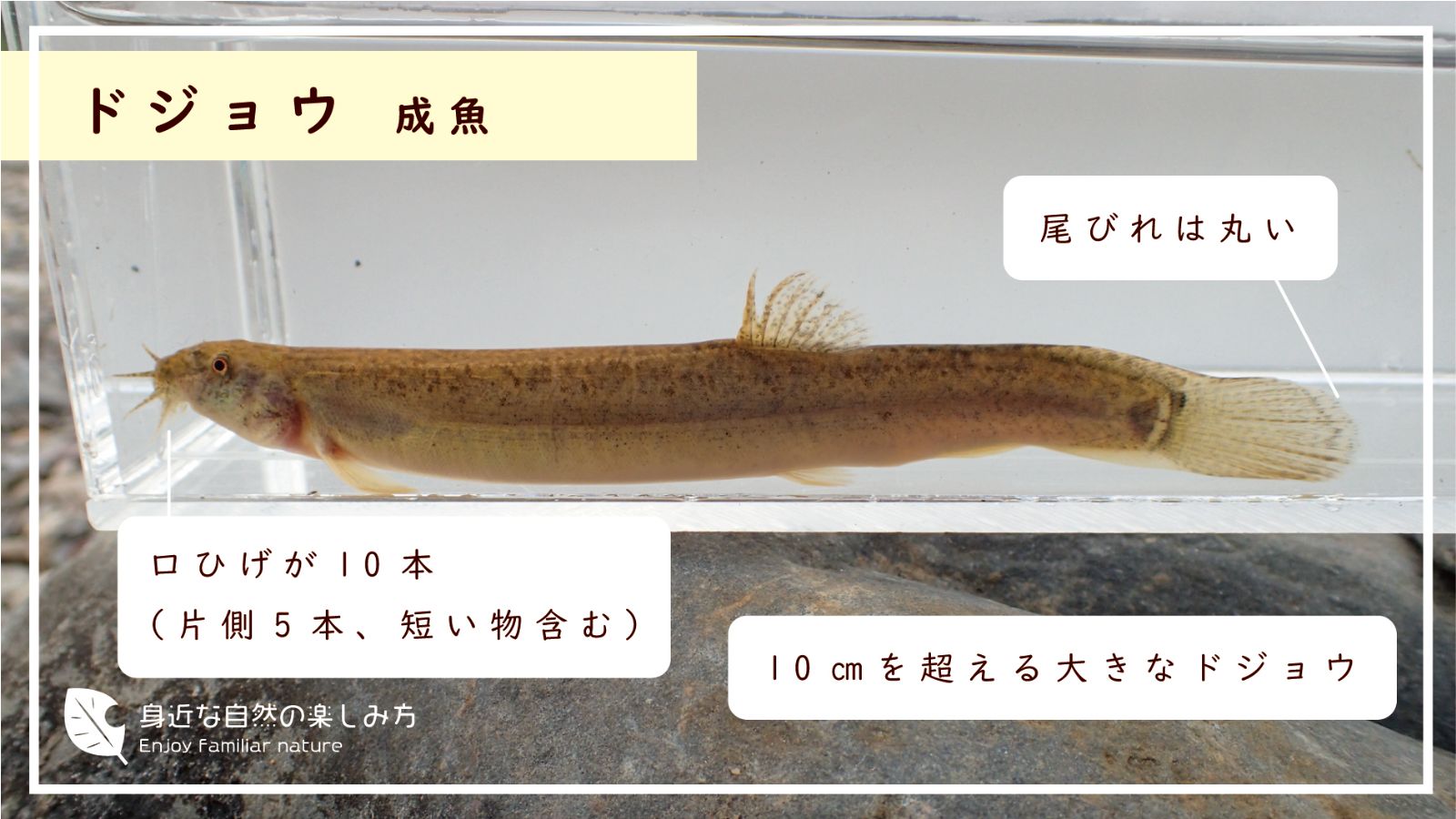

ドジョウ型→尾びれが丸い

ドジョウ

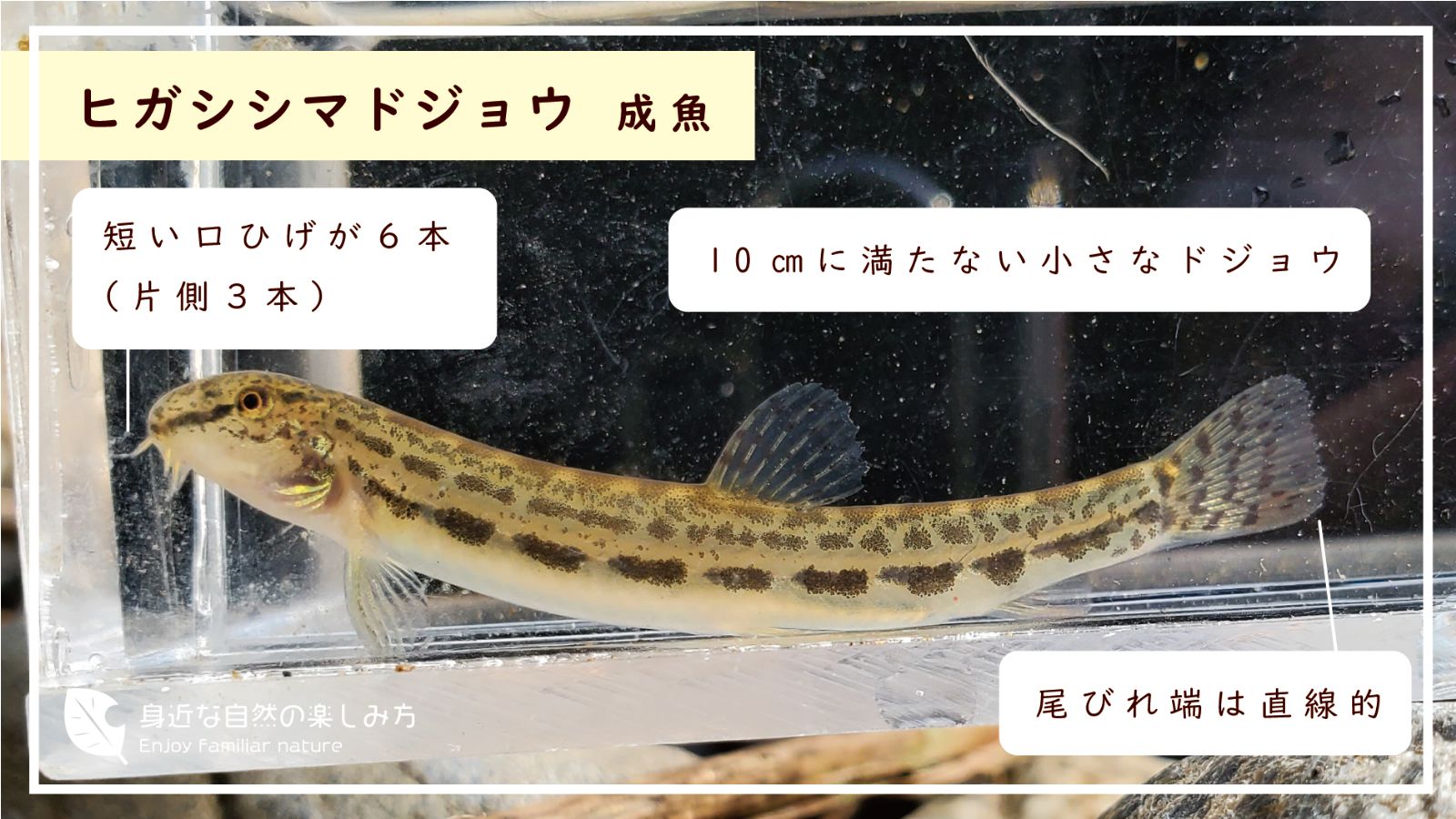

ドジョウ型→尾びれが直線的

ヒガシシマドジョウ

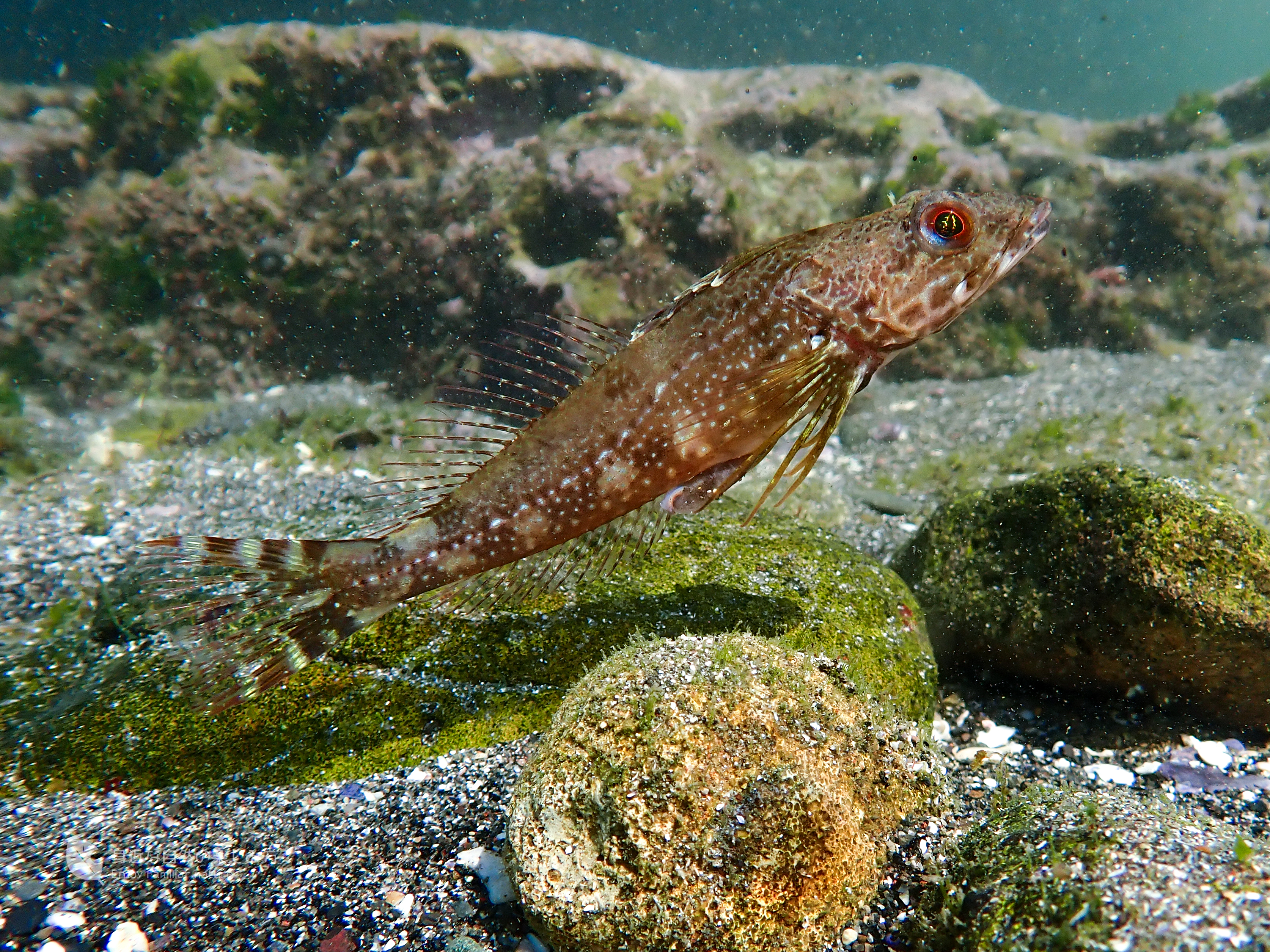

川遊びにおすすめカメラ

当サイト激推しの防水コンパクトカメラ!

岩の上に落としても、踏んでも壊れない。水中撮影も可能な川遊びにうってつけのカメラです。

顕微鏡モードで自由研究にも。一家に一台TG-7、いかがですか?

TG-7で撮ってみた!

以上、宣伝(?)でした!笑

まとめ

今回は関東の川で川遊び中に見かける20種類を紹介しました。が、もちろん日本の川にはもっともっと沢山の種類の魚たちがくらしています。

渓流域にはサケ・マス類、田んぼや水路には繁殖期にナマズが入っていたり、河口の汽水域(海水と混ざり合う場所)には紹介しなかったハゼや気水魚が見られます。

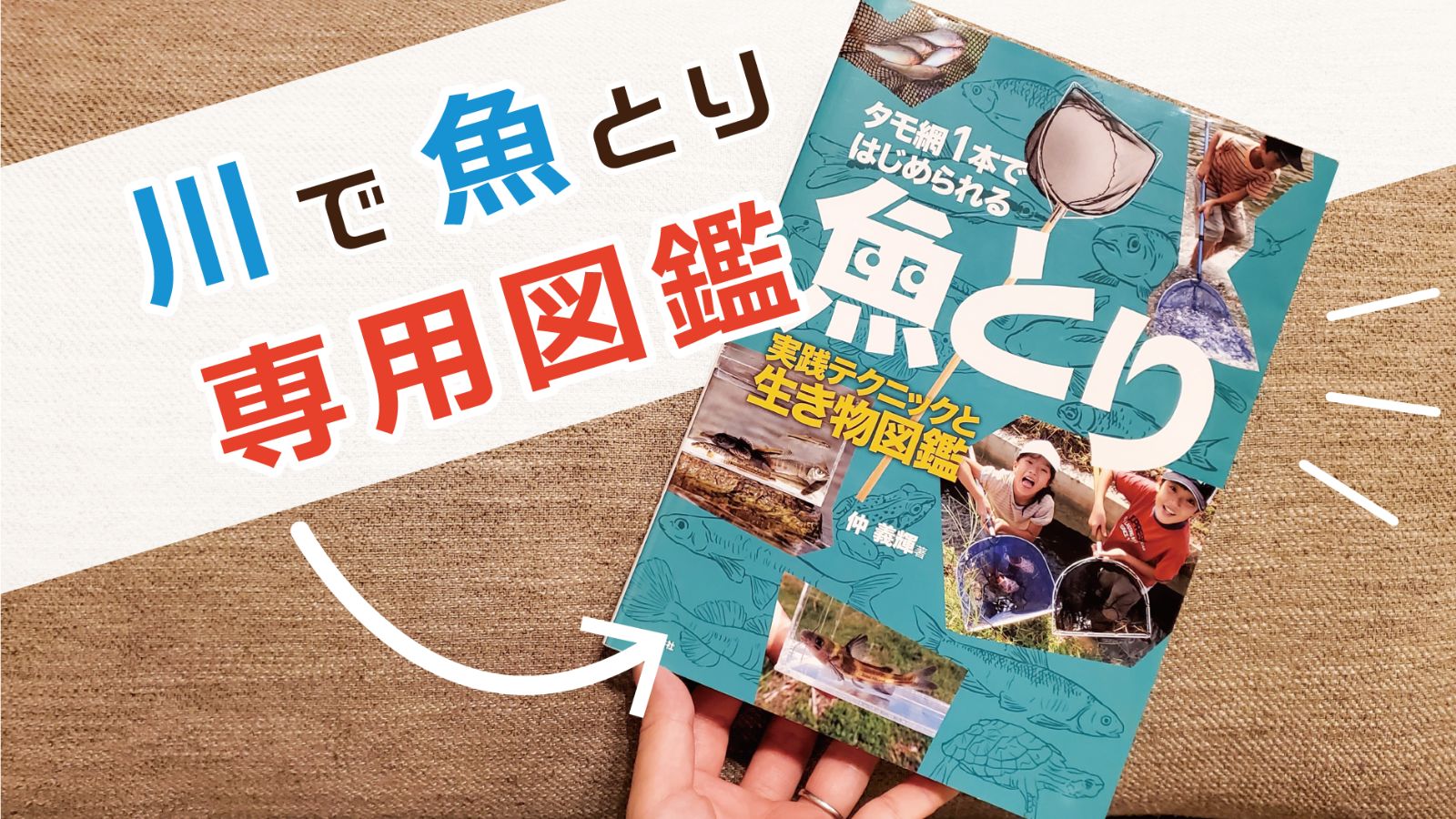

この記事で捕まえた魚を調べてみて、「なんか違う気がする」と思ったら是非図鑑で調べてみてください。タナゴ類やナマズ類など紹介しなかった(川遊び中には出会わなそう?)魚かもしれませんよ?おすすめはこちら▼

こちらの図鑑は網で捕まえられる魚に特化したオススメ図鑑!レビューはこちら。

図鑑でも調べてみよう!

今回は形で仲間分けしたけど、実際の分類はまた違うよ!

スナゴカマツカは底を這うタイプですが、ハゼではなくコイの仲間だったり、調べてみると面白い発見があるかもしれませんね!

生きものの名前が分かると川遊びももっと楽しくなるはず!

この記事が役に立ったら幸いです!

魚を捕まえるのが難しい、という方は簡単な捕り方をこちらで紹介しています。

持って帰って飼いたい~!

と言われた場合の対処法はこちら!